"Estou ansioso, logo, questiono."

A ansiedade não é um problema a ser resolvido; ela impulsiona a investigação filosófica e nos torna humanos.

A ansiedade não é apenas um problema ou aflição para a qual a filosofia oferece uma solução. Ao contrário, uma forma distinta de ansiedade, evidenciada na investigação filosófica ao longo da história, é uma resposta humana fundamental à nossa finitude, mortalidade e limitação epistêmica. Ansiedade e filosofia estão intimamente relacionadas porque a investigação — o questionamento, a busca por dissipar incertezas — é como os humanos respondem a essa ansiedade filosófica.

Aristóteles sugeriu em sua obra, “Metafísica”, que "Todos os homens, por natureza, desejam saber", mas o ser questionador, filosófico, é, em uma dimensão crucial, um ser ansioso. A ansiedade, então, em vez de ser uma patologia, é uma disposição humana essencial que nos leva a questionar os grandes mistérios insolúveis que nos confrontam; filosofar é reconhecer uma ansiedade necessária e animadora que impulsiona a investigação. O temperamento filosófico é curioso e melancólico, consciente da incompletude do conhecimento humano e das incapacidades que limitam nossas ações e a felicidade resultante.

A ansiedade anima a curiosidade:

"A ansiedade pelo futuro leva os homens a investigar as causas das coisas."

Thomas Hobbes, Leviatã (1651)

Nós romantizamos essa investigação chamando-a de amor à sabedoria, mas a própria filosofia é uma expressão aguda de nossa ansiedade:

"Estou ansioso, logo, questiono."

As nossas concepções acerca do mundo e os nossos esclarecimentos sobre o desconhecido representam os antídotos que combatem essa ansiedade. A busca pelo conhecimento afasta o desconhecido que se aproxima, tornando o mundo mais previsível e, esperançosamente, nos deixando menos ansiosos. A investigação mais fundamental de todas é a de nós mesmos; a ansiedade é a chave para essa câmara sagrada interna, revelando qual problemática existencial as preocupações últimas de morte, significado, isolamento, liberdade — estamos mais ansiosos para resolver. Um componente crucial da definição teísta de Deus é a onisciência, da qual decorre a calma beatífica de Deus: como um ser assegurado de conhecimento abrangente poderia estar ansioso sobre qualquer eventualidade? Se não fôssemos ignorantes e incertos, seríamos como deuses; mas não somos deuses, somos humanos ansiosos.

A investigação filosófica, então, não pode ser dissociada de sua ansiedade associada. Questionar significa revelar nossa ansiedade sobre a forma e o conteúdo da resposta. A ansiedade filosófica é variada, com dimensões epistêmicas, metafísicas e éticas: o que não sabemos? Será que podemos ter certeza sobre alguma coisa? Há verdades vitais que nunca conheceremos? Qual é a natureza do nosso ser?

As obsessões epistêmicas e metafísicas centrais sobre a natureza da relação entre a Palavra e o Mundo — características da filosofia ocidental — expressam uma profunda inquietação: suas dimensões são acessíveis ao entendimento pelo pensamento humano? Estão nossas mentes fechadas em seus próprios mundos, isoladas da coisa em si proverbial? As várias posturas teóricas que povoam a história da filosofia — empirismo, idealismo, racionalismo — são respostas a essa ansiedade epistêmica. A investigação ética também revela uma profunda ansiedade moral sobre nossas ações, palavras e pensamentos: estou fazendo a coisa certa? Qual é a maneira correta de tratar os outros? Qual é a maneira correta de viver? Serei recompensado adequadamente por minhas ações corretas?

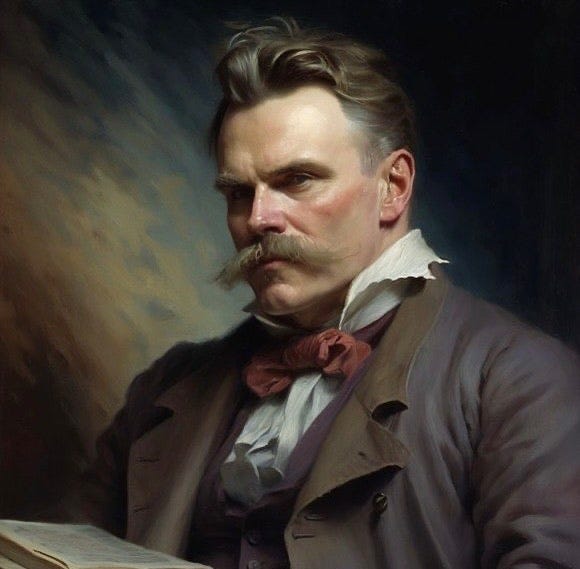

Devemos perguntar, como Friedrich Nietzsche, um arquipsicólogo (alguém extremamente proficiente, experiente ou influente na área da psicologia. O prefixo "arqui-" vem do grego e significa "principal" ou "supremo". Portanto, um "arquipsicólogo" seria alguém que se destacou na psicologia, seja através de contribuições significativas para o campo, seja por meio de uma compreensão profunda e perspicaz da psicologia humana. A expressão pode ser usada para se referir a pensadores que tiveram um impacto substancial na forma como entendemos a mente e o comportamento humanos.), gostava de fazer: que emoção e afeto sustentam essas investigações metafísicas, epistemológicas e éticas? As respostas, como Nietzsche bem sabia, são reveladoras psicologicamente; questões profundas e não respondidas na filosofia carregam consigo uma grande ansiedade sobre a possibilidade da resposta incorreta. Sua correção e nossa suscetibilidade ao erro provocam profunda ansiedade em nossos corações. Precisamos acertar.

A investigação através da ansiedade é claramente evidenciada no pensamento religioso — como na obra "Pensamentos" (1670) de Blaise Pascal e nas "Confissões" de Santo Agostinho — que mostra uma relação aguda entre fé e incerteza. Também se encontra na ideia de angústia existencial, que é animada pela percepção de que formas tradicionais e esperançosas de conhecimento foram substituídas por novas questões e prioridades, bem como nas valorizações da razão da era do Iluminismo, como as de René Descartes.

Considere, por exemplo, seu estado de espírito em sua obra “Meditações Metafísicas” (1641):

"Percebo que nunca há uma maneira confiável de distinguir estar acordado de estar dormindo. Essa descoberta me deixa tonto... Sinto-me como alguém que é subitamente jogado em um redemoinho profundo que o revira."

As “Meditações Metafísicas” de Descartes são abertamente psicológicas em sua natureza confessional, em seu reconhecimento franco das preocupações que impulsionam Descartes, ansioso para garantir um lugar para a razão nos banquetes da humanidade, um pequeno cargo livre do alcance "temível" da Igreja. Para fazer isso, a razão deve proporcionar uma certeza acima da fragilidade humana e das falhas cognitivas, revelando, para Descartes, uma ansiedade gerada pela incerteza das crenças passíveis de refutação: será possível que pudéssemos agir e funcionar — moral e politicamente — enquanto estivéssemos sistematicamente iludidos? Essa busca por certeza, essa intolerância ao erro em avaliações epistêmicas, denota uma grande e terrível preocupação — um "impulso pela verdade" que Nietzsche descreveu com precisão como uma obsessão humana. Devemos ter certeza; não podemos tolerar uma filosofia que deixe aberta a possibilidade de estarmos enganados. Considere também uma apresentação igualmente ansiosa e talvez mais sincera e menos afetada de David Hume em “Um Tratado da Natureza Humana” (1739), ao considerar as preocupantes e desestabilizadoras consequências das doutrinas radicalmente deflacionárias que ele apresentou como um desafio à epistemologia e metafísica tradicionais.

O pragmatista americano Charles Sanders Peirce considerou em seu clássico artigo "A Fixação da Crença" (1877) que a dúvida epistêmica era uma "irritação", uma produção de inquietação. O impulso resultante para investigar, para chegar a um estado de crença, possuía uma regra para a ação, nos instigava a avançar e elevar-se em reinos elevados do pensamento, possivelmente em busca de grandes esquemas totalizantes que abarcariam nossa experiência vivida. Se a ansiedade e suas dúvidas relacionadas não possuíssem um componente afetivo agudo, não seriam tão produtivas em termos de investigação. Essas considerações deveriam nos forçar a redefinir radicalmente as rígidas fronteiras entre o intelectual e o emocional: será que a investigação intelectual pode ser sempre puramente racionalista, livre de emoções, desprovida de interesse pessoal e histórico psicológico?

Além disso, os religiosos se veem aceitando a vontade de Deus ou tentando determinar suas manifestações: as preocupações persistentes e roedoras sobre redenção, pecado, perdão e salvação são suas áreas de atuação. Aos fiéis é prometida a libertação, mas também são ameaçados — dependendo da tradição religiosa — com a danação eterna: e se a avaliação da probabilidade de salvação estiver incorreta? A ansiedade religiosa sobre se a fé é sincera o suficiente encontrou uma expressão profunda na intensa especulação teológica sobre a relação entre vida e recompensa, entre salvação e conhecimento. O calvinismo, por exemplo, produziu um terror distinto e implacável: sou um dos escolhidos ou estou marcado como condenado para sempre?

O teólogo e monge agostiniano alemão, Martinho Lutero, descreveu seu desespero em relação à salvação como resultado de sua falta de confiança em um Deus julgador, convencido de que sua graça estava bloqueada pela culpa mortal e por padrões inumanamente elevados. A simples afirmação paulina de que "o justo viverá pela fé" ofereceu alívio por meio de uma estratégia terapêutica epistêmica — tudo é mistério, mas se considerarmos um mistério resolvido pela fé inabalável e comprometida, então todos os mistérios caem diante dele.

Implícita em nossa tão aclamada racionalidade — que Aristóteles considerava a marca distintiva do humano, elevando-o acima da planta e do animal — está a ansiedade. Somos criaturas temporais, colocadas neste intervalo fugaz, transitório e precário entre o passado — o domínio do arrependimento e do erro — e o futuro — o domínio da antecipação e da incerteza. Modificamos nosso presente, ansiosamente, em resposta a memórias e antecipações. Até nossa definição mais prática de racionalidade tem a ansiedade embutida nela: encontraremos a adequação correta dos meios aos fins?

Somos lançados em um mundo à espera de construção e conclusão pelo pensamento e ação humanos, deixados para cuidar de nós mesmos, e o trauma do nascimento — empurrados das trevas para a luz, deixados para dar sentido a tudo, nossa ansiedade primordial — é visível em nossa história. Somos ansiosos; buscamos alívio indagando, fazendo perguntas, sem saber as respostas; ansiedades maiores ou menores podem surgir como resultado. Ao percebermos as dimensões de nossas preocupações últimas, descobrimos que nossa ansiedade é irredutível, pois nossos crescentes conhecimentos — científicos, técnicos ou conceituais — apenas nos trazem maiores cargas de incerteza. Como Nietzsche observou em “O Nascimento da Tragédia” (1872):

"À medida que o círculo da ciência cresce, ele toca o paradoxo em mais lugares."

O desconcerto e a ansiedade resultantes são os companheiros inevitáveis das investigações das quais não podemos nos afastar.

Søren Kierkegaard sugeriu que o afeto humano mais básico, acima da consciência fenomenal gerada pelos nossos sentidos, é a ansiedade. No momento em que começamos a abordá-la perguntando: o que é esse sentimento? A que ele se eleva em resposta? Estamos filosofando. Curar a ansiedade, então, pode remover tudo o que é distintamente humano — uma acusação às vezes dirigida ao estoicismo e ao budismo. Não devemos esperar ou exigir alívio totalizante, com medo de neutralizar nossos seres afetivos e questionadores.

Os seres humanos são animais filosofantes precisamente porque somos o animal ansioso: não uma criatura do presente, mas arrependida do passado e temerosa do futuro. Filosofamos para entender nosso passado, tornar nosso futuro mais compreensível. O desconhecido produz uma inquietação distinta; a investigação e as ferramentas materiais e psíquicas que ela produz proporcionam alívio. Onde a ansiedade respalda a investigação, afirmamos que o sucesso da investigação remove a ansiedade e é prazerosamente antecipado. A investigação chega ao fim quando não estamos ansiosos, mas sim saciados e felizes. Não há mais o que perguntar, responder ou entender; compreensão e iluminação foram alcançadas. A filosofia é o caminho que esperamos nos levar até lá.

A ansiedade é nossa companheira teimosa, desagradável e indispensável!